Pour en finir avec le règne de Dieu

I) Pourquoi il faut critiquer la religion

1) Que le problème n'est pas dans l'application mais dans la chose elle-même

Ceux qui disent que le problème ne vient pas de la religion mais de ceux qui l'appliquent oublient que ce sont justement les hommes qui font la religion et que les "aberrations", les "déformations", les "distorsions" rencontrées à l'embouchure se trouvent en réalité déjà à la source, au cœur même des textes "sacrés".

2) Pourquoi le problème vient de la religion et non d'une religion particulière

Ceux qui disent que l'Islam est une religion spécifiquement sanguinaire démontrent soit qu'ils n'ont pas lu la Bible ni peut-être même le Coran, soit qu'ils mentent délibérément. Qui cherche bien, trouvera aisément dans les textes dits sacrés de quoi justifier sa soif de massacres et d'extermination. Car depuis qu'il existe des religions, les porte-parole de Dieu ne se sont jamais privé de faire parler celui-ci en leur faveur. Ces prétendus porte-parole ne sont en réalité que des ventriloques et le "Seigneur" ne manque jamais d'exaucer leurs souhaits et leurs désirs.

3) Critique de la religion ou d'une religion ?

Faire de l'exégèse des textes sacrés est une opération ardue et d'un intérêt finalement assez limité. Quand elle s'exerce à charge contre une religion particulière (l'Islam, par exemple, ou le judaïsme) et non contre les autres, elle relève de la manipulation. Un traitement dissymétrique destiné à faire apparaître la noirceur particulière d'une religion particulière relève en effet le plus souvent d'une démarche de guerre civilisationnelle et non d'une critique matérialiste des religions. Celle-ci doit montrer que la violence n'est pas l'apanage d'une religion spécifique, mais qu'elle se trouve, implicitement ou explicitement (quand elle est formulée dans les textes sacrés), à la base de toutes les religions.

4) Critique de la religion ou choc des civilisations ?

Les tentatives, si communes aujourd'hui, pour diaboliser un peuple, une religion ou une culture particulière relèvent de la tendance contemporaine à vouloir parquer les peuples dans des camps ou des civilisations opposées. Celles-ci sont présentées comme des blocs hermétiques et fermés les uns aux autres alors qu'il s'agit d'ensembles poreux, hétéroclites, composés d'emprunts constants et souvent issus les uns des autres.

On ne met ainsi en avant que la différence réelle ou supposée entre les civilisations "orientale" et "occidentale" (dont on absolutise l'opposition en oubliant tout ce qui les regroupe) en laissant de côté toutes les ressemblances, tous les traits d'union, tous les apparentements. Telle est la base commune de l'occidentalisme et de l'orientalisme. La critique matérialiste des religions vise au contraire l'ensemble des religions sans en épargner aucune.

5) Critique de la religion et racisme

Il est de bon ton aujourd'hui, dans certains milieux prétendument radicaux, de prôner un double standard en matière de religion, la critique de celle-ci étant réservée aux "Blancs" ou Occidentaux, tandis que les peuples "orientaux" et les immigrés issus de ceux-ci sont censés relever d'une culture et d'une civilisation radicalement différentes, et appartenir à jamais à "leur" religion. Pour ces bons esprits, l’impérialisme et le colonialisme sont avant tout des projets culturels, visant à imposer une norme unique, universelle, celle de l'Occident, à toute la planète. L'Islam serait dès lors un ennemi naturel de la civilisation occidentale et devrait donc être soutenu. Bref, un peuple, une culture, une religion, un chef...

Cette version gauchiste du choc des civilisations qui promeut relativisme, différentialisme et double standard en combattant, au nom de la Culture ou de la Tradition, toute tentative d'émancipation collective ou individuelle, outre qu'elle est en complète contradiction avec la réalité historique du colonialisme et de l'impérialisme, n'est pas moins "occidentale" que l'universalisme qu'elle combat. Et en traitant les descendants d'immigrés musulmans en Europe comme des sujets exotiques, elle fait d'eux de véritables étrangers dans leur propre pays, les abandonnant à leurs représentants auto-proclamés et aux classes dirigeantes de leur pays d'origine.

Elle se montre par là la digne héritière du racisme colonial.

6) Critique de la religion et internationalisme

Le différentialisme post-colonial s'inscrit en réalité dans la vieille tradition réactionnaire et anti-Lumières. Celle-ci est apparue au XVIIIème siècle, au moment de la Révolution française, et présentait les droits de l'homme comme une création artificielle contraire à la tradition monarchique de la France et à toute son histoire. N'ayant pas réussi à empêcher l'éclatement de la révolution dans ce pays, elle prétendait cantonner la remise en cause de l'Ancien Régime (où l’Église régnait main dans la main avec la bourgeoisie) à ce dernier en présentant les Lumières et la contestation de toutes les traditions comme un article d'exportation, étranger à l'esprit britannique ou allemand, comme il l'était en réalité à celui de la France elle-même. Mais on n'enchaîne pas un torrent.

La Révolution n'appartient à aucune nation et ne connaît pas de frontières, contrairement à la bourgeoisie. Elle est internationale ou elle n'est pas. Ce n'est pas seulement, en France comme partout, l'Ancien Régime qui devait tomber, c'est le vieux monde tout entier qui devra être abattu.

7) Religion, laïcité et altercolonialisme

Avec la retombée des mouvements révolutionnaires des années 1960 et 1970, ainsi que l'effondrement du bloc stalinien en Europe de l'Est, on a vu peu à peu s'instaurer un faux débat opposant les tenants d'un prétendu universalisme républicain et les défenseurs auto-proclamés de "minorités" réduites à "leur" seule culture et à "leur" religion supposée, l'Islam. Mais ce n'est pas la République universelle et cosmopolite rêvée par les sans-culottes parisiens que défendent les premiers, mais l’État-nation bourgeois français contemporain, qui se sert de l'héritage révolutionnaire comme d'un bouclier tout en broyant pratiquement la plupart de ses principes. Privatisé et nationalisé, le "combat pour l'universel" est à géométrie variable, tour à tour "islamophobe" et "islamophile" selon les circonstances. Se focalisant le plus souvent sur une seule religion, l'Islam, et revendiquant les Lumières comme une composante éternelle du patrimoine culturel de "notre" civilisation, il aboutit en pratique à une défense impérialiste et colonialiste de "l'Occident", dont la barbarie éclate aujourd'hui à Gaza.

Le second camp ne fait en réalité que contester le premier sur son propre terrain, celui d'une idéologie culturaliste et idéaliste, méprisante des faits et de l'histoire. Réduisant l'universalisme et les Lumières à un complot colonialiste d'un "Occident" en guerre éternelle contre la religion musulmane, il se dresse contre la laïcité et le sécularisme et y amalgame la défense des croyants et de leur culte sous l'étiquette frauduleuse d'"islamophobie". Se portant au secours des formes les plus littéralistes, uniformisantes et réactionnaires de l'Islam, au nom de la défense de la "culture" ou de la "tradition", il se trouve ainsi, non pas au-delà de la bourgeoisie historique, celle qui a combattu l'Ancien régime, mais en-deçà de celle-ci. S'inscrivant dans une vision "campiste" du monde, il incarne donc non pas le camp du "progrès" ou de l'anti-impérialisme, mais celui de l'alter-réaction, de l'alter-colonialisme et de l'alter-impérialisme.

8) Contre la volonté de séparer l'essence de la religion de son application

Contre ceux qui veulent réduire une religion à certains de ses aspects et à certains de ses usages, en particulier ceux liés à la guerre et à l'intolérance, certains répliquent que tout cela n'a rien à voir avec la religion et qu'il s'agit de pratiques marginales, dénaturant le véritable esprit de la religion, ou de simples question de pouvoir, sans rapport aucun avec un contenu théologique quelconque. Ils leur opposent les pratiques de l'immense majorité des croyants et les aspects "positifs", "spirituels" de la religion, l'accent mis par elle sur la tolérance et l'amour. Bref, à une essence mauvaise ils opposent une essence bonne, écartant soigneusement tout ce qui s'écarte de leur description idyllique, écartant surtout toute la réalité historique de la religion et sa pratique.

9) Contre le relativisme bienveillant

Quelques mots sur l’interprétation anhistorique relativiste, aujourd'hui si répandue concernant les choses religieuses. Pour minimiser la charge négative de la religion et désamorcer toutes les critiques à son encontre, il est courant d'assimiler implicitement celle-ci à une sorte de vaste supermarché, dans lequel on trouve tout et son contraire. Ici encore toute la faute reposerait sur les usagers et non sur un objet tenu pour inoffensif, neutre et ouvert à tous les usages et à toutes les interprétations.

Que les textes dit sacrés soient parsemés de contradictions est incontestable: cela témoigne de leur nature historique et humaine, du fait qu'ils répondent et ont répondu à divers usages. La simple reconnaissance de ce fait suffit déjà à invalider l'interprétation proprement religieuse de ceux-ci, le dogme fondamental qui veut qu'il soient d'origine divine et non humaine, leur "sacralité" tenant non pas à leur objet, mais justement à cette origine. En effet, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, Dieu est parfait, Dieu n'est pas incohérent. Ôter ce dogme à la religion c'est déjà lui porter un coup fatal et constitue donc une "offense impardonnable", un "outrage inadmissible" à la croyance des fidèles. Le relativisme qui prétend se tenir en retrait et ne pas juger les religions finit ainsi par s'auto-détruire.

10) Du caractère contradictoire de la religion

La nature contradictoire, "plurielle", "diverse" de cette parole humaine qu'est la religion ne signifie pas cependant qu'elle soit dépourvue de consistance interne et de caractéristiques ou de contenu propre. Car, répétons-le, on ne peut trouver dans les textes "sacrés" que ce qu'on y cherche, que parce que ce qu'on y cherche (par exemple l'affirmation de l'infériorité de la femme, l'appel à la guerre sainte, l'anathème porté contre les mécréants) s'y trouve déjà. Le constat du caractère contradictoire de la religion ne suffit pas, il faut encore rendre compte de la nature de cette contradiction et expliquer celle-ci. Ce faisant, on sort du relativisme autant que de la religion.

Admettre la contradiction, - plutôt que de porter l'accent sur tel ou tel aspect du message sacré en feignant d'ignorer les autres - est déjà, nous l'avons dit, un péché, vouloir en rendre compte ou tenter de la résoudre en déclarant obsolète une partie du texte (la partie "inhumaine") au profit de l'autre (la partie "humaine"), donc vouloir éliminer le dogme tout en conservant la religion comme ont tenté de le faire, chacun à leur manière, Simone Weil et Mahmoud Mohamed Taha, c'est porter, consciemment ou non, une atteinte mortelle au cadre religieux et au clergé qui y officie. Les gangsters qui ont mis à mort Mahmoud Mohamed Taha dans l'indifférence général ne s'y étaient pas trompés.

11) La religion comme fait historique et non comme essence métaphysique

Si la religion ne peut pas être détachée des contextes particuliers dans lesquels elle s'exerce, elle est liée également à un cadre général, à certaines conditions d'existence historique, dont le maintien à travers les siècles est seul à même d'expliquer la persistance du fait religieux. Ce cadre général permet également de comprendre certaines caractéristiques communes à toutes les formes de religion et éclairant l'usage qui en est fait. Certes la religion est ce que les hommes en font, mais s'ils font usage de celle-ci c'est justement car elle remplit certaines fonctions. Ces fonctions sont liées à l'existence de la société de classes et au fait que celle-ci ait survécu jusqu'à présent à toutes les révolutions.

12) Pourquoi il faut sortir du cadre religieux et de l'horizon du vieux monde, et non contester certains usages particuliers

Contre l'idée que la religion serait liée au pouvoir et aux autorités en place (la religion comme "opium du peuple"), on avance parfois l'existence de formes "progressistes" et "anti-impérialistes" de la religion. Il existerait donc un usage conservateur (la religion comme justification de l'ordre dominant) et un usage révolutionnaire (recourir à Dieu pour contester l'ordre en place) de la religion. Celle-ci ne serait donc pas figée, mais réversible: d'outil de domination et de justification elle pourrait bien vite se transformer en outil de contestation et de subversion.

Le problème est que l'inverse est tout aussi vrai et qu'une révolution ou une insurrection à base religieuse se transforme très vite, une fois victorieuse, en contre-révolution théocratique. En effet, dans les deux cas: contestation ou conservation, c'est le mythe de Dieu qui est réaffirmé, à partir duquel va se reconstituer tout l'ancien appareil d'oppression. On ne sort pas de l'horizon religieux et donc du cadre du vieux monde. Car, le problème c'est le recours à Dieu et non pas l'usage particulier qui est fait de celui-ci.

II) La religion comme pouvoir de répression de l'être humain

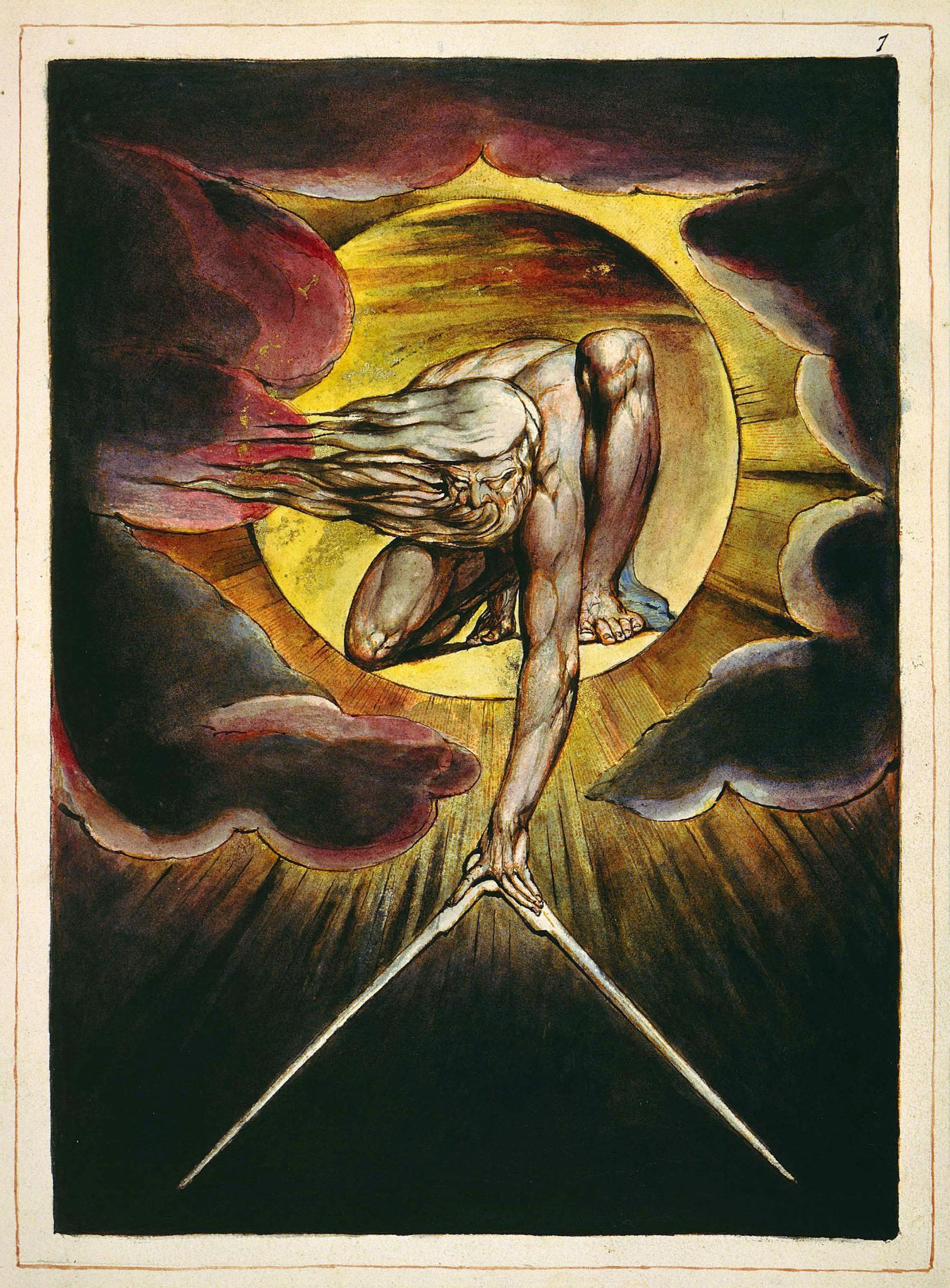

1) Dieu comme expression aliénée du pouvoir humain

Les hommes ayant renoncé à leurs pouvoirs et les ayant déposés aux pieds de la divinité n'agissent plus qu'en fonction de ce que celle-ci est censée commander. La religion est l'ennemi directe de toute démocratie véritable où les hommes ne tirent leur puissance que d'eux-mêmes et n'acceptent que les règles qu'ils se sont eux-mêmes données.

Le problème avec la religion est qu'elle permet de sanctifier le massacre aussi bien que la paix. Dès lors ce qui ne va pas avec elle n'est pas tel ou tel commandement particulier mais son principe même, l'invocation d'une puissance transcendante, extérieure aux êtres humains, et servant à les dominer. L'état de choses que crée le communisme est précisément la base réelle qui rend impossible tout ce qui existe indépendamment des individus, et au premier chef Dieu.

L'état de choses que crée le communisme est précisément la base réelle qui rend impossible tout ce qui existe indépendamment des individus, et au premier chef Dieu.

2) La religion comme puissance

La religion, tout au moins la religion monothéiste est basée sur un mélange de traits généraux - en particulier, l'émission de commandements fondés sur la référence à une puissance transcendante, extérieure et planant au-dessus des hommes et la promesse d'une récompense ou d'un châtiment dans un au-delà - et de contenus particuliers, ayant trait à l'asservissement des femmes, à l'obéissance aux puissants, à la répression sexuelle, à la guerre et aux enjeux territoriaux, à l'exercice du châtiment contre les pécheurs et les mécréants. Malgré les promesses de sécularisation des Lumières, la religion sert toujours aujourd'hui, dans de nombreux pays, de cadre de référence pour trancher des enjeux politiques et moraux. et constitue un réservoir inépuisable de commandements réactionnaires.

3) La religion comme sanctification de la violence et justification de la guerre

La religion consacre la sanctification de la violence de l'homme à l'égard de l'homme. Que l'on songe par exemple aux sacrifices humains dans les religions précolombiennes, aux justifications données à la guerre sainte contre les "infidèles" ou au massacre des peuples dont on vise à annexer la terre... Contre les mécréants ou contre les "idolâtres", tout est permis puisque Dieu l'ordonne ou le tolère. "Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens".

4) Religion et dressage

La carotte et le bâton, ce très vieux principe de dressage, est encore aujourd'hui à la base de nombreuses religions. La promesse de l'Enfer ou du Paradis permet de déprécier la vie présente et l'en-deçà au profit d'un monde imaginaire, situé au-delà du monde terrestre, et censé servir d'aboutissement et de tribunal à celui-ci. Mais, ici comme ailleurs, la justice divine ne vient pas du ciel mais de la terre. Elle sert aux puissances de ce monde à dissimuler l'origine de leur pouvoir.

Le mandat céleste, la volonté du Seigneur, les commandements divins, autant de noms donnés à l'ambition des hommes et à leur soif de domination: domination d'une classe sur une autre, d'un Empereur ou d'un roi sur son peuple, des hommes sur les femmes, du clergé sur les fidèles, répression sexuelle et morale... Soigneusement camouflé dans un ciel inaccessible, le spectre de Dieu est le meilleur garant de toutes les entreprises d'asservissement de l'espèce humaine.

5) La punition réservée aux pêcheurs

Dieu est décrit, en particulier dans la Bible et dans le Coran, comme un despote absolu, un être jaloux, vindicatif et sadique, imaginant les pires tortures pour ceux qui refusent de se soumettre à Lui et à ses commandements : un feu, un enfer éternel, une souffrance absolue et ne prenant jamais fin. Cet Enfer, fruit d'une imagination malade, est, comme l'a bien vu Nietzsche, l'expression du sadisme absolu des prétendues religions d'amour. Ce Dieu-tortionnaire n'est cependant pas une aberration individuelle. C'est la figure du monarque et du tyran, transportée dans le Ciel, le symbole du vieux monde et le signe flagrant que l'humanité n'est pas encore sortie de l'enfance ni de l'Ancien Régime. Le vieux monde, toujours.

Ce Dieu-tortionnaire n'est cependant pas une aberration individuelle. C'est la figure du monarque et du tyran, transportée dans le Ciel, le symbole du vieux monde et le signe flagrant que l'humanité n'est pas encore sortie de l'enfance ni de l'Ancien Régime. Le vieux monde, toujours.

6) La religion comme prison: le sort réservé aux mécréants et aux apostats

La religion régit également les rapports entre les croyants et les non-croyants entre lesquels elle trace une ligne de séparation nette : il s'agit soit d'empêcher les premiers de rejoindre les seconds soit de convertir ces derniers. L'homme appartient à un Dieu particulier, et ne doit pas lui échapper. Pour les contrevenants la peine est terrible.

Car, même quand elle s'affiche universaliste, ce ce que vise la religion c'est n'est pas la communauté humaine, c'est la communauté des croyants. L'être humain n'y est respectable que lorsqu'il se soumet à Dieu. Autrement il mérite l'enfer. On voit que la clémence et la charité, prêtées à dieu, sont fort relatives.

7) L'Apocalypse, ou l'extermination de l'humanité

Le mythe de l'Apocalypse, du combat final du Bien contre le Mal et de l'extermination des pêcheurs et des infidèles enveloppe encore aujourd'hui de son ombre sinistre l'actualité la plus brûlante. Invoqué par les intégristes des trois religions monothéistes, il est, ici aussi, une démonstration de la soif sadique de vengeance et de punition commune à bien des croyants. Le rêve génocidaire de l'élimination promise à tous ceux qui refusent la conversion à leur religion particulière en dit long, là encore, sur le prétendu amour divin.

III) La religion comme force de division de l'espèce humaine

1) La religion, c'est ce qui sépare

S'il y a bien une fonction que la religion conserve à travers l'histoire c'est son pouvoir de division et de séparation. Ainsi, dans la Bible comme dans le Coran, Dieu a une fonction tribale, il est censé soutenir la victoire d'une tribu (ou de la communauté des croyants) sur les autres, et justifier la violence de la première contre les secondes. Car si, comme son étymologie l'indique, la religion relie, elle ne le fait qu'en divisant : la religion c'est, avant tout, ce qui sépare.

La religion ne peut en effet être un facteur d'unification que sur la base du recours et de l'allégeance à un Dieu particulier contre tous les autres (liés à d'autres tribus, d'autres nations, d'autres communautés), ainsi que contre tous ceux qui ne partagent pas cette foi particulière. Plus largement ce Dieu exclut à l'évidence l'ensemble des mécréants et de ceux qui ne croient pas du tout en Lui ni en aucun autre Dieu.

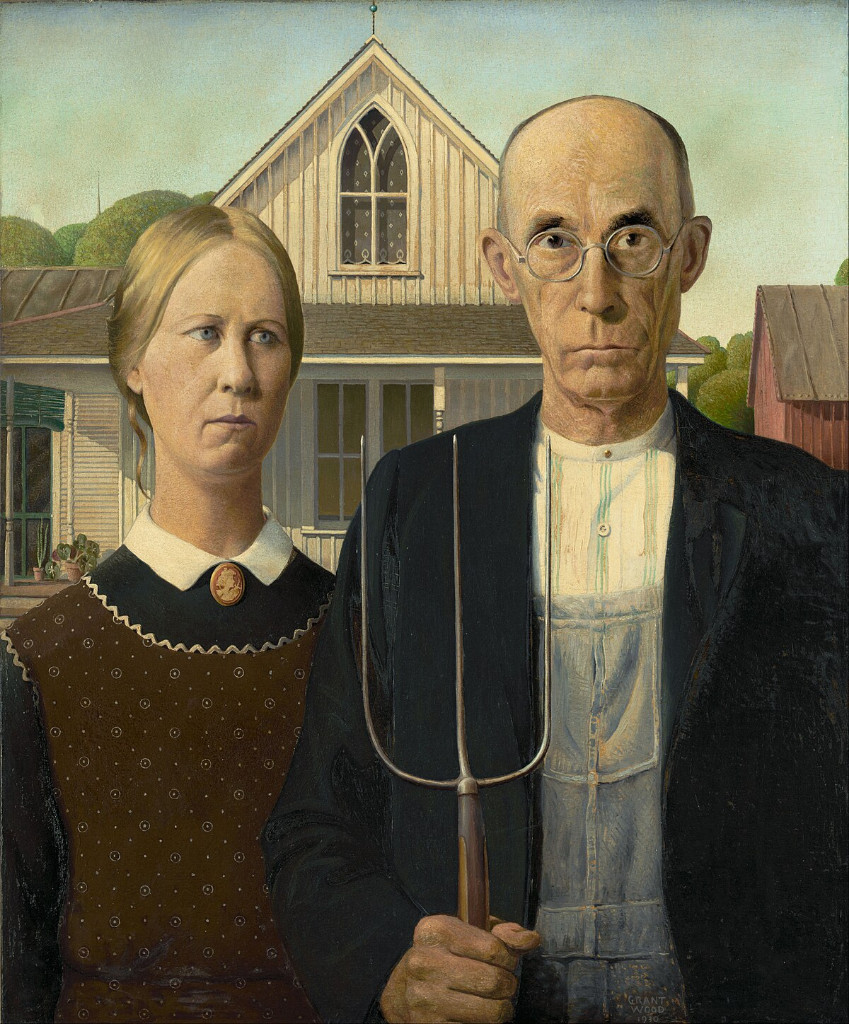

2) Religion et nationalisme

La religion dans l'histoire a servi à consacrer monarques et souverains, à sanctifier les hiérarchies et les autorités en place et à renforcer l'emprise de l’État ou du clergé sur les fidèles. Bien sûr, cela n'a pas toujours été vrai et elle a pu constituer une force de contestation des autorités temporelles au nom d'un cosmopolitisme inspiré par l'idée d'une origine commune de tous les enfants de Dieu (par exemple contre les conquistadors dans le Nouveau monde ou contre les justifications "scientifiques" du racisme).

Ce cosmopolitisme est cependant limité dans ses ambitions par la force du dogme et la consécration d'un clergé doté d'une autorité propre. Il tend ainsi à consacrer la division et l'enfermement de l'humanité au sein de communautés séparées, régies chacune par une religion particulière et opposée aux autres. Ainsi cette unification que propose la religion se fait sur la base de ce qui divise et non de ce qui rassemble.

Loin de faire éclater le cadre moderne de l’État-nation, la religion a donc souvent servi à le renforcer. Consacrant l'appartenance des individus à une communauté spécifique, elle les détourne du combat commun pour l'abolition des frontières et des classes, renforce leur éloignement et favorise partout dans le monde le nationalisme et les guerres.

3) Quelques exemples

Si le nationalisme séculier et la religion ne marchent pas toujours main dans la main (au XXème siècle le nationalisme s'est souvent teinté d'idéologie "socialisante", à la sauce léniniste ou stalinienne), ils sont cependant très souvent associés. Cette alliance mortifère du nationalisme et de la religion peut être illustrée par la Palestine, Israël, l'Irlande (chez les protestants comme chez les catholiques), l'Algérie, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Inde, la Pologne, la Russie, l'ex-Yougoslavie...

4) Le conflit Israël-Palestine

Le sionisme est un mélange de motifs séculiers, discutables mais rationnels ("terre sans peuple (sic) pour un peuple sans terre", nécessité d'un abri pour les juifs contre l'antisémitisme...) et de motif religieux (ceux-ci ayant déterminé le choix de l'endroit où a été réalisé le projet sioniste) : le "retour" des juifs sur la Terre de leurs ancêtres, qui leur aurait été promise par un prétendu Dieu. Il suffit dès lors de se convertir au judaïsme pour se transformer en descendant des anciens Hébreux (qualité déniée aux habitants actuels du fait de leur langue et de leur religion) et propriétaire de la terre promise par Dieu, ainsi transformé en caution juridique et garantie généalogique. La Bible est utilisée comme cadastre, servant à déterminer les frontières et à trancher le sort des habitants dont l'extermination, pour ses interprètes les plus extrêmes, est requise par Dieu (mythe d'Amalek).

Mais les sionistes ne sont pas les seuls à vouloir effacer des siècles d'histoire et à nous renvoyer aux temps sacrés du Livre. C'est le cas aussi des islamistes qui ont pris pour référence les premiers temps de l’Hégire et, se modelant sur les pieux ancêtres, rêvent de redonner vie à l'Islam primitif. Les conflits entre Muhammad et les tribus juives sont dès lors réactivés et le conflit séculier pour la libération des Palestiniens devient une guerre pour le contrôle de la "Terre sainte".

Plus de cohabitation ou de coopération possible, dès lors, entre juifs et arabes, mais une guerre pour effacer des siècles d'histoire et de cohabitation, et réserver la terre aux fidèles d'une certaine religion, qu'elle soit juive ou musulmane. Le développement du messianisme juif et de l'islamisme vont de pair et tendent à rendre impossible la solution de ce conflit.

IV) La religion comme pouvoir d'expression de l'être humain

1) La religion comme œuvre humaine

La religion est œuvre humaine et porte donc, fût-ce sous une forme aliénée, la trace des aspirations et des espoirs humains les plus hauts. L'action collective d'êtres humains exploités, tyrannisés, opprimés ici-bas et encore enchaînés aux puissances célestes, a pu, malgré tout, s'y faire jour. C'est dans ces limites précises qu'on peut dire que la religion est ce que les hommes en font et qu'elle offre un cadre à l'action de ceux-ci. On oublie cependant trop souvent de préciser que ce cadre est un cadre aliéné et que l'humanité ne sera véritablement émancipée que le jour où elle aura fait éclater celui-ci en morceaux.

2) La religion comme expression de la nature sociale de l'être humain

Feuerbach affirmait que la religion était l'expression de l'essence humaine. Marx ajoutait que cette essence se confondait avec l'ensemble des rapports sociaux, des relations que les hommes nouent entre eux. L'homme est en effet un être social et non pas un individu isolé, et la religion a partie liée avec l'être humain en tant qu'espèce, en tant qu'être collectif.

C'est pourquoi on y trouve posée la question des fins dernières de l'humanité, du sens de l'existence humaine et de la vie terrestre, de la nature de ce qui doit être accompli. La rationalité, la volonté de comprendre le monde et d'agir sur lui, ne sont ainsi pas étrangères à la religion, même si elles s'y heurtent bien vite à la nécessité de préserver le dogme et de sauvegarder le mythe divin.

3) La religion comme porteuse des espoirs de réconciliation de l’espèce humaine.

Parce que, par ailleurs, les hommes ne se réduisent pas à eux-mêmes et aspirent à la totalité, à l'union avec le monde et avec leurs semblables, mais qu'en même temps ils vivent dans un monde déchiré et ravagé par les conflits, ils ont pu trouver en Dieu l'incarnation de leurs espoirs de réconciliation. La religion a ainsi pu donner lieu au mysticisme, à l'aspiration à s'unir avec Dieu, base d'une philosophie et d'une poésie qui figurent parmi les créations les plus nobles de l'esprit humain.

Le problème de la mystique est qu'elle n’opère la réconciliation que dans la pensée. C'est dans l'histoire, dans la pratique que l'homme doit se réconcilier avec ses semblables en mettant à bas tout ce qui le sépare de ceux-ci, tout ce qui fait que la société, œuvre humaine, se retourne contre ses créateurs et place la majorité des hommes sous la coupe d'une poignée d'entre eux.

4) Une religion faite et refaite par l'homme à son image

Les religions qui ont triomphé dans l'histoire, et en particulier les religions monothéistes, ont rêvé d'enchaîner à jamais l'homme au char de l’État et des puissances célestes. L'Enfer est ce rêve d'un asservissement total et achevé d'un être humain définitivement paralysé et ayant renoncé pour toujours à lutter: "Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici !" Mais, malgré tout le poids de ses chaînes, la créature humaine finit toujours par se redresser. L'homme, le véritable créateur, est toujours plus fort que sa créature, Dieu. C'est ainsi que, entraînés de gré ou de force dans l'orbite de la religion, les hommes, loin de se soumettre passivement à celle-ci, cherchent à l'aménager pour la faire répondre à leurs aspirations. Ils transforment leurs rassemblements en fêtes et s'efforcent de contourner les injonctions les plus austères. Malgré tous ses efforts, la religion n'aura donc pas réussi à immobiliser définitivement l'espèce humaine et à arrêter son histoire.

Mais, malgré tout le poids de ses chaînes, la créature humaine finit toujours par se redresser. L'homme, le véritable créateur, est toujours plus fort que sa créature, Dieu. C'est ainsi que, entraînés de gré ou de force dans l'orbite de la religion, les hommes, loin de se soumettre passivement à celle-ci, cherchent à l'aménager pour la faire répondre à leurs aspirations. Ils transforment leurs rassemblements en fêtes et s'efforcent de contourner les injonctions les plus austères. Malgré tous ses efforts, la religion n'aura donc pas réussi à immobiliser définitivement l'espèce humaine et à arrêter son histoire.

5) Grandeur de la religion ou grandeur de l'homme

Un exemple est souvent donné pour illustrer le prétendu "potentiel subversif" de la religion et sa capacité à "fédérer les résistances" : celui de l’Église afro-américaine. Historiquement, celle-ci a pu longtemps servir de cadre collectif à l'action et à la coordination des esclaves, dans la mesure où elle était un des rares endroits où les esclaves pouvaient se rencontrer en dehors du travail des champs, dans la mesure aussi où aux États-Unis la contestation a souvent emprunté une voie religieuse. Elle eut également un rôle important dans le mouvement pour les droits civiques. Mais la montée en puissance des aspirations révolutionnaires du prolétariat noir (notamment à la fin des années 1960, au moment du Black Power) a fait éclater au grand jour sa nature réformiste et son lien indéfectible avec le Parti Démocrate.

L’Église afro-américaine vit également fleurir en son sein une culture et un art qui ont marqué notre époque. Les esclaves et les travailleurs noirs ont refait l’Église à leur image, y apportant leurs joies et leurs aspirations, muant ce lieu de mort en lieu de vie. Mais tous ces efforts ne doivent pas être inscrits au compte de l’Église ou de la religion mais au compte des êtres humains qui ont trouvé en elle un véhicule provisoire à l'expression de leurs besoins et de leurs désirs. Ce cadre cependant, ici comme ailleurs, se transforme bien vite en prison et ce n'est pas un hasard si c'est justement sur les États-Unis que la peste évangélique s'est abattue : utiliser la religion comme arme de contestation c'est comme se servir de l'État ou d'un parti pour faire la révolution, ils finissent toujours par se retourner contre vous.

6) Le rôle historique de la religion dans l'humanisation de l'homme

Le cadre religieux qui a été historiquement le cadre dans lequel s'est inscrit l'oppression des hommes a pu être aussi celui dans lequel, directement ou indirectement, a commencé à se dessiner la perspective de leur libération.

a) Égalité devant Dieu

C'est au sein de la religion et notamment de la religion chrétienne - précédée, il est vrai, en cela par un mouvements philosophique comme le stoïcisme - qu'a pu résonner pour la première fois l'affirmation de l'égale dignité de tous les hommes. Égalité devant Dieu, certes, cosmopolitisme et universalisme aliénés, mais cette proclamation a suffi pour ouvrir une brèche énorme dans le mur d'acier de l'ordre hiérarchique. Une brèche que, cependant, le clergé et l’Église se sont efforcé par la suite de refermer.

b) Les hérésies ou la religion contre elle-même

Toute l'histoire des hérésies est l'histoire de l'immense effort accompli par le sujet humain pour s'affirmer à nouveau en face de son Dieu et par le créateur pour ne pas se laisser écraser par sa créature. On a ainsi assisté tout au long de l'histoire du christianisme à une lutte entre les courants hérétiques et l’Église, qui s'était ralliée à l’Empereur romain puis à la monarchie de droit divin. Les hérésies, qui avaient un caractère révolutionnaire quand le mythe divin constituait encore la principale force d'unification des sociétés d'Ancien régime, n'auraient d'autre objet aujourd'hui, si on tentait de leur redonner vie, que de nous ramener à un cadre religieux, qui est aujourd'hui l'un des principaux obstacles à tout mouvement révolutionnaire.

c) Le monothéisme et les tentatives de l'homme pour se reconquérir lui-même

L'histoire du monothéisme est celle de religions issues les unes des autres et en concurrences les unes avec les autres. Entre l’Égypte, la Grèce et le Moyen-Orient, s'est déroulée une histoire unifiée. Cette histoire c'est celle de centres de civilisation brillants se succédant historiquement et à travers lesquels se dessine une certaine progression, celle de l'affirmation de l'être humain contre toutes les transcendances, et de sa capacité à créer un monde à son image : Athènes, Rome, Jérusalem, monde hellénistique, civilisation islamique, Renaissance, Lumières, socialisme.

Plus généralement, à travers tous les différentes ères de civilisation humaine, c'est l'histoire d'une certaine forme de "progrès" qui s'est écrite, celle d'un progrès non linéaire qui laisse en chemin un certain nombre de possibilités et qui s'accompagne de la disparition de certaines dimensions essentielles de l'être humain. La civilisation bourgeoise, issue de toutes les ruines de celles qui l'ont précédé, fut justement l'une de celles dont le pouvoir de destruction a été le plus loin. Son œuvre historique est aujourd'hui depuis longtemps achevée, et c'est au communisme de prendre sa place en faisant renaître sous une forme nouvelle et enrichie, toutes ces possibilités de vie que le capitalisme s'est évertué à détruire.

V) La religion du vieux monde

1) Religion et paralysie de l'histoire

Parmi les forces de blocage qui empêchent aujourd'hui l'émergence de ce monde nouveau que le capitalisme porte pourtant dans ses entrailles, la religion joue un rôle majeur. Ce serait cependant une erreur de considérer que la religion occupe aujourd’hui la même place qu'au Moyen-âge ou sous l'Ancien régime. La religion n'échappe pas à l'histoire, même quand elle s'évertue à empêcher celle-ci de déboucher sur un monde véritablement humain et à maintenir l'humanité dans l'orbite du vieux monde.

2) Religion, "culture" et marché

La religion a depuis longtemps perdu sa fonction centrale d'unification des sociétés et se trouve de plus en plus concurrencée par le marché auquel elle est désormais intégrée. Chaque religion est désormais une religion de marché, intégrée au marché de religions en concurrence les unes avec les autres pour essayer de conquérir des parts de marché. La politique, l'économie, la culture, la religion suivent aujourd'hui le même modèle, celui d'entreprises concurrentes essayant de se constituer une clientèle au détriment des autres ou en partenariat avec eux.

Sur des marchés "ouverts" comme ceux, par exemple, d'Amérique du Sud, l'évangélisme tente ainsi de détrôner le catholicisme. Sur d'autres marchés plus "captifs" comme ceux des pays musulmans, ou des immigrés musulmans en Europe et en Amérique du Nord, c'est une variante ou l'autre de l'Islam exporté par les riches émirats moyen-orientaux qui tente de s'imposer. Les religions sont ainsi devenues des articles d'exportation que la maison-mère, généralement la plus dotée en dollars, tente d'imposer au détriment des autres, notamment des variantes locales, qui finissent souvent par succomber sous le poids de la concurrence.

3) Religion et spectacle: la religion comme marchandise

Le rêve réactionnaire de faire renaître les sociétés du passé, en redonnant à la religion la place et l'importance qu'elle avait jadis, a échoué. Le califat est mort, les douze tribus d'Israël se sont à jamais dissipées et les chevaliers ont cessé d'errer. La religion doit désormais cohabiter avec le libéralisme et la société du spectacle. Soumis à des influences diverses et contradictoires, les croyants choisissent sur le marché ce qui leur convient, combinant la tunique saoudienne dite "traditionnelle" ou "modeste" avec des Nike dernier cri. Les femmes voilées se maquillent ou s'achètent des burkini dûment estampillés par des créateurs spécialisés.

Dans un marché segmenté à l'extrême, en particulier dans les pays occidentaux, il faut une religion pour tous les goûts et pour toutes les bourses. S'adaptant aux goûts et aux habitudes des consommateurs occidentaux, le voile, prescription religieuse patriarcale impulsée par les tenants de la version la plus rétrograde de l'Islam, se transforme ainsi en choix individuel. L'Islam y devient féministe ou queer, tandis que certains nous présentent le christianisme des premiers siècle comme une religion trans. La religion du marché tolère tout, dès lors qu'on ne le remet pas lui-même en cause.

4) Religion et tolérance répressive

Il est de mauvais ton de nos jours de critiquer le "choix" des autres. Dans notre société le client est en effet roi et ne supporte pas de voir ses préférences remises en cause. Cela est particulièrement vrai en matière de religion. La critique se trouve donc interdite ou assimilée à du racisme, considérée comme une agression. Le rôle de la "critique radicale" serait donc désormais de conforter chacun dans ses choix et de respecter ceux-ci sans jamais s'attarder sur leurs causes, leurs conséquences ou leur signification. Le marché, aujourd'hui notre plus grand dieu, doit donc être vénéré et continuer à régir nos vies. La tolérance répressive a désormais tout envahi et c'est la critique révolutionnaire qui est interdite.

5) Religion, postmodernisme et révolution conservatrice

Tentant dans Le Capital, de rendre compte de l’évolution de la science économique de son temps, Marx montrait comment celle-ci, loin de répondre à un schéma linéaire d’approfondissement permanent et d’amélioration continue, était au contraire lourdement tributaire de la conjoncture de son époque et que sa valeur de vérité décroissait avec le temps, l’effort de connaissance cédant peu à peu le pas à des préoccupations apologétiques. Dans une époque comme la nôtre qui ne cesse d’afficher son scepticisme à l’égard du progrès, la « science », leur science, se voit curieusement épargnée par les salariés de la pensée universitaire.

Or, si nous prenons les sciences dites sociales ou humaines, force est de constater que, à de rares exceptions près, les dernières « avancées » de la recherche mesurent en réalité le plus souvent la progression de l’opportunisme et de la réaction au sein de la profession, plutôt que l’avancée du savoir. Ayant renoncé à vouloir transformer le monde et cessé son idylle avec une classe ouvrière qui ne lui est désormais plus d’aucune utilité, l’intelligentsia progressiste, adoptant une approche ouvertement clientéliste, n’hésite plus désormais à faire la promotion de la tradition et de la religion se transformant ainsi en service après-vente de la réaction. De cette tendance le postmodernisme est l’expression ultime.

La dissolution du projet révolutionnaire de maîtrise de leurs conditions d'existence par les êtres humains est le projet explicite de ce dernier. Le postmodernisme est une entreprise de destruction de tout sens commun et de tout projet universel, qu'il remplace par l'individu et par des communautés artificielles ou identités. Sanctification de l'impuissance collective et de la division généralisée, le postmodernisme est calqué sur le fonctionnement du marché, où le plus archaïque se joint au plus moderne. Le postmodernisme se combine ainsi au prémodernisme, qu'il restitue sous une forme marchande.

6) La critique de la religion interdite

Dans le sinistre projet de cloisonnement postmoderne de l’individu, qui entend enfermer chaque individu dans une sphère et une cage séparée, la religion joue un rôle central: un individu peut être exposé sans relâche depuis sa plus tendre enfance au matraquage religieux mais doit, à l’inverse, être protégé de toute exposition à sa critique, la religion lentement inculquée et instillée faisant désormais partie à jamais de son être et de son « identité » : on naît croyant et on meurt croyant. Le croyant n’est censé rencontrer chez l’autre que confortation, confirmation et approbation et il ne peut y avoir d’interaction que « positive », respectueuse de sa « sensibilité ». Le « droit » pour les uns (les religieux) devient interdiction et censure pour les autres (leurs critiques).

Le croyant n’est censé rencontrer chez l’autre que confortation, confirmation et approbation et il ne peut y avoir d’interaction que « positive », respectueuse de sa « sensibilité ». Le « droit » pour les uns (les religieux) devient interdiction et censure pour les autres (leurs critiques).

Mais « libérer » l’individu de toute critique permet surtout de protéger le parti religieux de toute critique et de lui assurer un monopole sur le sujet. Bien à l’abri dans leur enclos, les brebis ne risquent plus de s’égarer et les pâtres sont rassurés. On a mis une muselière sur la bouche de leurs adversaires. Les religieux n’auront désormais plus affaire qu’à eux-mêmes.

7) De la restauration

Vouloir cantonner l’esprit critique et la défense de l’individu à une seule partie du monde, comme le font les tenant du différentialisme et du relativisme postmoderne, qui entendent écraser les individus du "Sud" sous "leur" culture, c’est s’exposer aux mêmes infortunes que les libéraux du Nord des États-Unis d’avant 1861 qui, faute d’avoir aboli l’esclavage sur l’ensemble du territoire américain, ont dû faire face aux tentatives des États sudistes pour imposer leur législation au reste du pays.

C’est à un même effet boomerang auquel aboutit le relativisme postmoderne, dont la géopolitique particulariste épouse si bien celle de l’impérialisme. Le culte de la tradition des « autres » finit en effet toujours par renforcer celui de « notre » propre tradition. Le « relativisme de zone », le relativisme comme apanage d’une culture et d’une « civilisation » particulière (la nôtre, bien sûr !), cède dès lors le pas à la restauration et à la réaction universelle, dont le culte de l’Absolu religieux est l’expression la plus aboutie.

8) Religion et alter-capitalisme

La confortation réciproque des obscurantismes, la convergence des cliques réactionnaires, en dépit de leurs rivalités, ne fait que diviser l’humanité et l’enchaîner à ses oppresseurs. Les nationalismes et les obscurantismes se nourrissent mutuellement. Tandis qu’aveugles à leurs intérêts communs, les exploités luttent les uns contre les autres au nom de leur dieu ou de leur patrie, les classes dirigeantes locales, elles, se renforcent. Fragmenter l’humanité et le prolétariat, combattre le libéralisme et la modernisation marchande au nom de la recherche d’une voie de développement propre au « Sud », qu’elle soit stalinienne (vieille formule) ou religieuse (nouvelle formule), voilà le programme de l’alter-capitalisme qui ne fait que conforter la réaction à l’échelle globale et ne remet nullement en cause la réalité mondiale de la société de classes.

Fragmenter l’humanité et le prolétariat, combattre le libéralisme et la modernisation marchande au nom de la recherche d’une voie de développement propre au « Sud », qu’elle soit stalinienne (vieille formule) ou religieuse (nouvelle formule), voilà le programme de l’alter-capitalisme qui ne fait que conforter la réaction à l’échelle globale et ne remet nullement en cause la réalité mondiale de la société de classes.

VI) Religion, révolution et contre-révolution

1) Religion et anticommunisme

Le rôle central qu'a joué la religion dans le combat contre le communisme, en particulier durant la guerre froide, étant généralement connu, nous nous contenterons ici d’égrener quelques noms : Doctrine sociale de l’Église ; Action française, Vichy ; Pie XII, fascisme et nazisme ; Croatie et oustachis ; frères musulmans et nazisme, Haj Amin al-Husseini et Hitler ; réseaux catholiques d'exfiltration des nazis en Amérique du Sud ; Démocratie chrétienne et CIA en Italie et en Allemagne après 1945 ; Salazar et l'Aginter Press ; OAS ; Cité catholique et guerre contre-révolutionnaire en Amérique du Sud ; évangélisme états-unien au service du "monde libre" ; Jean Paul II, révolution et contre-révolution polonaise ; Frères musulmans et CIA, Afghanistan, Bosnie...

Le rôle central qu'a joué la religion dans le combat contre le communisme, en particulier durant la guerre froide, étant généralement connu, nous nous contenterons ici d’égrener quelques noms : Doctrine sociale de l’Église ; Action française, Vichy ; Pie XII, fascisme et nazisme ; Croatie et oustachis ; frères musulmans et nazisme, Haj Amin al-Husseini et Hitler ; réseaux catholiques d'exfiltration des nazis en Amérique du Sud ; Démocratie chrétienne et CIA en Italie et en Allemagne après 1945 ; Salazar et l'Aginter Press ; OAS ; Cité catholique et guerre contre-révolutionnaire en Amérique du Sud ; évangélisme états-unien au service du "monde libre" ; Jean Paul II, révolution et contre-révolution polonaise ; Frères musulmans et CIA, Afghanistan, Bosnie...

2) Caractère réactionnaire des variantes progressistes de la religion

Certains avancent la capacité mobilisatrice des religions au seins de communautés très attachées à la religion, et dont une bonne partie des membres appartient aux classes populaires. Cette puissance mobilisatrice pourrait donc être mise au service d'objectifs et d'alliances "progressistes". C'est oublier un peu vite qu'une fin se ressent toujours des moyens qu'elle emploie. Une mobilisation sur des bases réactionnaires ne peut que pérenniser la réaction et transformer ses moyens en instruments d'oppression. La religion ne peut, de plus, mobiliser que les croyants d'une communauté, d'une religion particulière, c'est la mobilisations de factions pour le pouvoir, ce n'est pas la mobilisation internationale de tous les opprimés et de tous les exploités pour leur émancipation.

C'est oublier un peu vite qu'une fin se ressent toujours des moyens qu'elle emploie. Une mobilisation sur des bases réactionnaires ne peut que pérenniser la réaction et transformer ses moyens en instruments d'oppression. La religion ne peut, de plus, mobiliser que les croyants d'une communauté, d'une religion particulière, c'est la mobilisations de factions pour le pouvoir, ce n'est pas la mobilisation internationale de tous les opprimés et de tous les exploités pour leur émancipation.

De plus, à ce petit jeu de la mobilisation communautaire interclassiste et s'appuyant sur les mêmes ressorts (appels à l'identité, à la croyance, à la communauté) les réactionnaires patentés se montrent toujours plus efficaces que les pseudo-révolutionnaires. Les "progressistes" ne font ici que renforcer le nationalisme et paver la voie à la réaction la plus féroce.

3) La religion ne se confond pas avec une classe particulière

Il est de bon ton, dans certains milieux, d'assimiler une certaine religion, une certaine communauté et une certaine couche sociale. L'Islam, à la différence du christianisme, serait une religion des opprimés, l'expression de la dignité et de la résistance d'une communauté, souvent située au derniers rangs de la société et victime du racisme.

Outre que ce tableau n'a évidemment aucun sens si on l'élargit au-delà des limites hexagonales, le christianisme, dans l'histoire et dans le monde, ne se réduit pas aux classes dominantes. C'est lui que Marx visait quand il parlait de l'"opium du peuple", alors que le christianisme était largement répandu dans les couches populaires européennes. La religion est en effet souvent la religion des plus pauvres... mais aussi de leurs maîtres. L'idée d'une religion qui serait prioritairement attachée à une classe (l'idée antisémite du judaïsme comme religion des plus riches est ainsi le pendant de l'Islam comme religion des pauvres) est factuellement fausse, politiquement nuisible et moralement douteuse.

4) Caractère interclassiste de la religion

C'est justement ce caractère interclassiste de la religion qui, de Ryad à New Delhi en passant par Washington, Tel Aviv ou Doha, la rend si précieuse à toutes les bourgeoisies et à tous les nationalistes du monde entier, une chose que ne comprennent pas les néo-trotskistes qui ont, depuis longtemps, troqué le marxisme et l'analyse de classe contre le populisme et le nationalisme.

La religion, qu'il s'agisse du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme, de l'Islam ou de l’hindouisme, fait en effet partie de ces "traditions" nationales censées cimenter l'union de toutes les classes autour de leurs dirigeants. L'Alliance du trône et de l'autel, qui fut théorisée en son temps par l'Action française, se retrouve sous une forme ou sous une autre dans la plupart des courant réactionnaires de notre temps. Quand la "nation" ne se rassemble pas autour de son roi ou de son armée c'est autour de ses rabbins, de ses curés ou de ses mollahs qu'elle est censée faire bloc. La "voix de Dieu" permet de couvrir celles des travailleurs et de les enchaîner à leurs exploiteurs.

Conclusion

La religion et la révolution ont un objet commun : le sort de l'humanité en tant qu'espèce, sa destinée commune. La religion et la révolution sont profondément liées en ce que l'une promet ce que l'autre entend réaliser ; l'une reporte dans l'au-delà la réalisation de ce que l'autre entend accomplir dans l'en-deça. Ce serait donc une erreur de mépriser la religion, de la présenter comme un simple délire obscurantiste ou comme un choix individuel arbitraire. Tout révolutionnaire se doit de prendre la religion au sérieux, car c'est le destin de l'humanité qui se joue là.

Il serait donc vain de vouloir abolir la religion par la contrainte ou de la banaliser et d'affirmer que, du fait de son caractère obsolète, dépassé ou absurde, il serait aisé de s'en passer tout en conservant la société actuelle. Pour abolir la religion, il faut en effet la réaliser. L'homme est en exil dans cette société, séparé de ses semblables, réduit à la consommation et à l'attente. Ce que certains appellent le vide spirituel des sociétés contemporaines est en réalité un vide humain, que la religion prétend combler alors qu'elle ne fait que le reconduire. Car la religion n'unifiera les hommes que dans l'idée, jamais dans la pratique. Dans la pratique elle est l'expression de la division des hommes entre eux et de leur séparation d'avec leur conditions d'existence et de pouvoir.

Que les représentants des grandes religions aient, dans leur immense majorité, combattu le mouvement réel qui tend à abolir les conditions existantes de misère et d'oppression, figurant parmi les adversaires les plus implacables du mouvement communiste est, dès lors, facilement explicable. Ceux-ci, en défendant les bases de leur pouvoir temporel et de celui de leurs maîtres, cherchent à perpétuer leur position. Quand ils ne combattent pas directement le mouvement d'auto-émancipation des prolétaires, ils les bercent de fausses promesses, leur promettant une compensation à leur misère réelle dans un au-delà imaginaire.

Les communistes en revanche savent qu'aucune rétribution céleste ne pourra dédommager les exploités pour tous leurs malheurs et toutes leurs souffrances, que ce qui est perdu est perdu à jamais et que seule l'humanité pourra honorer les vivants et rendre justice aux morts. Aucun Dieu, aucun "seigneur", aucun maître ne nous viendra jamais en aide, et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.

Par quoi, dés lors, sera remplacée la religion ? Pas par la science (la religion n'est pas une simple erreur) ni par le Progrès, comme le prétendent les bourgeois scientistes, héritiers du positivisme. Les odes à la République, à la modernité marchande, à la libre consommation ne sonneront pas son glas : ils font partie du problème et non de la solution. Ce qui la remplacera, ce sera la communauté humaine universelle, partageant librement tous les biens de la terre, une fois abolies toutes les frontières et toutes les aliénations. Débarrassée de ses anges et de ses démons, l'humanité marchera enfin debout sur la terre et cessera de se tourner vers le Ciel.

Filmographie :

Judaïsme :

Izkor, les esclaves de la mémoire (1991) de Eyal Sivan

Kadosh (1999) de Amos Gitaï

Va, vis et deviens (2005) de Radu Mihaileanu

My Father, My Lord (2008) de David Volach

Unorthodox (2020) de Anna Winger

Christianisme :

Un chien andalou (1929) de Luis Buñuel

Dies iræ (1943) de Carl Theodor Dreyer

Elmer Gantry le charlatan (1960) de Richard Brooks

Viridiana (1961) de Luis Buñuel

La Voie Lactée (1969) de Luis Buñuel

Joe Hill (1970) de Bo Widerberg

Les Diables (1971) de Ken Russell

Miracle à l'italienne (1971) de Nino Manfredi

L’Audience (1972) de Marco Ferreri

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (1972) de Jean Yanne

Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ (1982) de Jean Yanne

Le Fantôme de la liberté (1974) de Luis Buñuel

Carrie au bal du diable (1976) de Brian De Palma

Monty Python : La Vie de Brian (1979) de Terry Jones

Fanny et Alexandre (1982) de Ingmar Bergman

Le Miraculé (1985) de Jean-Pierre Mocky

The Magdalene Sisters (2002) de Peter Mullan

Amen (2002) de Costa-Gavras

Au nom du fils (2012) de Vincent Lannoo

Refuge (2015) de Marc Brummund

Benedetta (2021) de Paul Verhoeven

Islam :

Omar Gatlato (1976) de Merzak Allouache

Leïla et les Autres (1977) de Sid Ali Mazif

Ceddo (1977) de Ousmane Sembène

Prends 10 000 balles et casse-toi (1982) de Mahmoud Zemmouri

Bab El Oued City (1994) de Merzak Allouache

La Moitié du ciel d'Allah (1995) de Djamila Sahraoui

Le Destin (1997) de Youssef Chahine

Rachida (2003) de Yamina Bachir-Chouikh

Paradise Now (2005) de Hany Abu-Assad

Persepolis (2007) de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi

La Source des femmes (2011) de Radu Mihaileanu

Yema (2013) de Djamila Sahraoui

Mustang (2015) de Deniz Gamze Ergüven

Salafistes (2016) de Lemine Ould Mohamed Salem et François Margolin

Enquête au paradis (2017) de Merzak Allouache

La Conspiration du Caire (2022) de Tarik Saleh

Les Enfants rouges (2025) de Lotfi Achour

Chansons :

Béranger - Le Bon Dieu

Eugène Pottier - Leur bon dieu

Eugène Pottier - L'Internationale

Aristide Bruant - Le Chant des canuts

Joe Hill - The Preacher and the Slave

Atahualpa Yupanqui - Preguntitas sobre Dios

Georges Brassens - Le mécréant

Georges Brassens - Tempête dans un bénitier

Georges Brassens - Mourir pour idées

Bob Dylan - With God On Our Side

Jacques Brel - Les bigotes

Léo Ferré - Thank you satan

Léo Ferré - Monsieur Tout-Blanc

Brigitte Fontaine - Les dieux sont dingues

John Lennon - Imagine

Fabrizio De André – Il testamento di Tito

Violeta Parra - Porqué los pobres no tienen

Lluis LLach - L'Estaca

Raoul Vaneigem - La vie s'écoule, la vie s'enfuit

Jean Yanne - Alléluia garanti

Utah Phillips - All About Preachers

Henri Tachan - J'ai pas vécu

Chicho Sánchez Ferlosio - El ser

Trust - Monsieur Comédie

Gilles Servat - Je ne hurlerai pas avec les loups

Gilles Servat - La paroisse de Prêchi-Prêcha

Monty Python - Every sperm is sacred

Dead Kennedys - Moral Majority

Dodi Moscati - Padroni e religiosi

Bobby Bare - Praise the Lord and Send Me the Money

Rapaces - Sur la religion

Motörhead - God Was Never on Your Side

Francesco Guccini - Libera Nos Domine

Alain Souchon - Et si en plus y'a personne

Renaud - La ballade Nord Irlandaise

Renaud - Fallait pas

Didier Super - Le club des catholiques (Versions pour les vieux)

La Canaille - Ni dieu ni maître

Poésie :

Abu Nuwas, Le Vin, le Vent, la Vie (recueil)

Omar Khayyam - Quatrains

Abou al-Alaa al-Maari - Les Impératifs. Poèmes de l’Ascèse (recueil)

Hafez - Le divan

Jean de la Croix - La nuit obscure

Milton - Le Paradis perdu

William Blake - Le Mariage du Ciel et de l'Enfer

Shelley - Prométhée délivré

Heine - L'Allemagne: Un conte d'hiver

Baudelaire - Les fleurs du mal

Rimbaud - Les Premières Communions

Rimbaud - Les pauvres à l'église

Lautréamont - Les chants de Maldoror

Jacques Prévert - Pater noster

Jacques Prévert - Je vous salis ma rue

Joyce Mansour - Les Gisants satisfaits ; Cris ; Déchirures (recueils)

Forough Farrokhzad - Poèmes 1954-1967

Livres :

1) Non-fiction

a) Classiques

Héraclite - Fragments

Lucrèce - De la Nature des choses

Al-Kindi - Livre sur la philosophie première

Ibn al-Rawandi - Livre de l'émeraude

Avicenne - Le livre de la science

Averroès - L'intelligence et la pensée ; L'Islam et la raison

Farid al-Din Attar - Le langage des oiseaux

Ibn Arabi - La sagesse des prophètes ; Les illuminations de La Mecque

Maître Eckhart - Traités et sermons

Marguerite Porete - Le miroir des âmes simples et anéanties

Anonyme - Livre des trois imposteurs

Diderot - Le Rêve de D'Alembert

Jean Meslier - Mémoire contre la religion

Hegel - L'Esprit du christianisme et son destin

Ludwig Feuerbach - L'essence du christianisme

Karl Marx - Critique de la philosophie du droit de Hegel

Friedrich Engels - La Guerre des paysans en Allemagne

Bakounine - Dieu et l'État

Auguste Blanqui - Ni Dieu, ni maître

Mark Twain - De la Religion : Dieu est-il immoral ?

Friedrich Nietzsche - Généalogie de la morale

Mansour Fahmy - La Condition de la femme dans l’Islam

René Crevel - Le clavecin de Diderot

Pierre Mabille - Thérèse de Lisieux

Erich Fromm - Le dogme du christ

Freud - L'Avenir d'une illusion

Freud - L'homme Moïse et la religion monothéiste

Benjamin Péret - Le Déshonneur des poètes

Simone Weil - Lettre à un religieux

Ernst Bloch - Avicenne et la gauche aristotélicienne

Wilhelm Reich - Le meurtre du christ - La peste émotionnelle chez l'homme.

Mohamed Saïl - L'étrange étranger, Écrits d'un anarchiste Kabyle

Internationale situationniste - Adresse aux révolutionnaires d’Algérie et de tous les pays

Mahmoud Mohamed Taha - Un Islam à vocation libératrice

Samir Amin - Modernité, religion et démocratie. Critique de l’eurocentrisme et critique des culturalismes

Mohammed Harbi - L'islamisme dans tous ses états

Collectif - Le Désir libertaire. Le surréalisme arabe à Paris

Guy Ducornet - Surréalisme et Athéisme - A la niche, les glapisseurs de dieu !

b) Compléments

Georges Eekhoud - Les Libertins d'Anvers - Légende et histoire des loïstes

Jean-Marie Deguignet - Mémoires d'un paysan bas-breton

Bhagat Singh - Pourquoi je suis athée

Habiba Menchari - La femme musulmane de demain. Pour ou contre le voile (1929)

Tahar Haddad - Notre femme dans la législation islamique et la société

Kalthoum Saafi - Qâcim Amîn, les Lumières en contexte islamique

Norman Cohn - Les fanatiques de l'Apocalypse ; Cosmos, chaos et le monde qui vient

Herbet Marcuse - Tolérance répressive

Maxime Rodinson - Peuple juif ou problème juif

Maxime Rodinson - Marxisme et monde musulman

Maxime Rodinson - L’Islam : politique et croyance

Jean-Pierre Carasso - La Rumeur irlandaise, guerre de religion ou luttes des classes

Ali Dachti - 23 ans

Ngô Văn - Divination, magie et politique dans la Chine ancienne

David Yallop - Le Papes doit mourir

Divers - L'Algérie par ses islamistes

Raoul Vaneigem - La résistance au christianisme : les hérésie des origines au XVIIIe siècle

François Cavanna - Lettre ouverte aux culs-bénits

Richard Labévière - Les dollars de la terreur

Tidiane N'Diaye - Le génocide voilé.

Roger Botte - Esclavages et abolitions en terres d'Islam

Michaël Prior - Bible et Colonialisme

Sadek Jalal Al Azm - Ces interdits qui nous hantent - Enquête historique

Shlomo Sand - Comment le peuple Juif fut inventé

Wassyla Tamzali - Une femme en colère, Lettre d'Alger aux Européens désabusés

JC Sitzia - Le Blond - Éradiquer les dieux

Yves Quiniou - Critique de la religion

Hela Ouardi - Les Derniers jours de Muhammad

Laure Marchand, Guillaume Perrier - Les loups aiment la brume : enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe

Charles Enderlin - Au nom du temple - Israël et l'arrivée au pouvoir des juifs messianiques

Charb - Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes

2) Romans, théâtre et nouvelles

Eschyle - Prométhée enchainé

Molière - Tartuffe

Molière - Don Juan

Diderot - La religieuse

Diderot - Le Neveu de Rameau

Matthew Gregory Lewis - Le moine

Sade - La Philosophie dans le boudoir

Goethe - Faust

Byron - Manfred

Byron - Caïn

Charles Robert Maturin - Melmoth ou l'Homme errant

Mark Twain - La Prière guerrière

Oskar Panizza - L'Immaculée Conception des Papes ; Le concile d'amour

Alfred Jarry – Le Surmâle

Boulgakov - Le maître et Marguerite

James Joyce - Portrait de l'artiste en jeune homme

George Orwell - Une fille de pasteur

Naguib Mahfouz - Impasse des deux palais

Mongo Beti - Le Pauvre Christ de Bomba

Driss Chraïbi - Le passé simple

Kateb Yacine - Nedjma

Kateb Yacine - Boucherie de l'espérance

Kateb Yacine - Parce que c'est une femme

Kateb Yacine - Le polygone étoilé

Muppaalla Ranganayakamma - Sacrifice

Aïcha Lemsine - La Chrysalide

Serge Filippini - L'homme incendié

Jocelyne Laabi - Hérétiques

Nedim Gürsel - Les Filles d'Allah

Shalom Auslander - Attention Dieu méchant

Shalom Auslander - La lamentation du prépuce

Philip Pullman - À la croisée des mondes

Rana Ahmad - Ici, les femmes ne rêvent pas

Hela Ouardi - Les Califes Maudits